Os países da União Europeia, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Suíça e Austrália estão a bloquear, na OMC, a libertação das patentes de medicamentos e vacinas para a Covid-19, pedida pela Índia, África do Sul e outros Estados. De acordo com o The New York Times, 67 países pobres poderão vacinar apenas uma em cada dez pessoas, se o paradigma não mudar. Apesar de haver centenas de vacinas em estudos, em África, ainda nenhuma chegou à fase de ensaios clínicos. Este era o ponto da situação no final de dezembro.

De acordo com a Teoria da Dependência, as relações de produção internas de um Estado, na sua definição marxista, tendem a repetir-se no plano das Relações Internacionais; ou seja, há Estados exploradores e Estados explorados. Deste modo, existe uma vertente económica na estrutura do sistema mundial, definida mediante o poder de cada Estado nas relações de produção, seja da produção efetiva de bens e serviços, ou da produção de novos mecanismos regulamentares nas Organizações Internacionais, que impedem os países em desenvolvimento de alcançarem o nível de desenvolvimento dos exploradores. Sendo certo que os autores desta corrente consideraram que se trata de uma questão Norte-Sul, entre países colonizadores e colonizados, é necessário observar que, estruturalmente, a Austrália está a Norte. E é relevante ter em conta que, no caso específico, o posicionamento do Brasil é conjuntural, devido ao atual governo neoliberal de extrema-direita.

À primeira vista, poderia considerar-se que a visão realista das Relaçóes Internacionais, que tem no Estado o centro das Relações Internacionais, estaria provada com este exemplo, porque se trata, potencialmente, da sobrevivência dos cidadãos de cada Estado. Porém, há mais na estrutura do que o mero interesse na defesa da vida dos seus cidadãos. Para um Estado que queira proteger os seus cidadãos de uma ameaça potencialmente mortífera, não faz diferença que as patentes de tratamentos ou curas possam ser de acesso livre, produzidas em cada país que para tal tenha condições. No limite, poderia até ser uma forma de os Estados que não possuem condições para a produção de bens que necessitam de mão-de-obra qualificada caminharem nesse sentido. Do mesmo modo, observamos que, apesar de quase todos os países do mundo estarem representados na OMC, não é por esse motivo que não disputam interesses entre eles, ao contrário do que consta no guia liberal, em que é defendido que a exisencia de organizações internacionais aproxima os Estados. Então, se seria indiferente para cada Estado produzir a sua vacina ou tratamento, o que leva a que haja esta resistência por parte dos países mais ricos? Esta questão leva-nos para a próxima fase de análise.

O que há para lá do Estado?

Conforme demonstrado, aos Estados – na visão realista do Estado – deveria ser indiferente quem produz a vacina ou o tratamento, desde que este cumpra a função de proteger os seus cidadãos. Neste caso, isso não se verifica porque, ao contrário do que defendem os realistas, os Estados não são unidades estanques e o interesse dos Estados não é sempre comum ao interesse dos cidadãos. É evidente que, na questão das vacinas e tratamentos, quem está a interferir na decisão dos Estados são as grandes empresas farmacêuticas, altamente beneficiadas pelo neoliberalismo. É, de resto, o interesse neoliberal que impede que as patentes sejam libertadas.

Vemos por isso que não é o interesse superior do Estado, na sua sobrevivência enquanto tal, que está aqui em causa, mas sim a sobrevivência do sistema-mundo tal como existe. Há acontecimentos e atores que condicionam e enformam as decisões dos Estados, que não têm necessariamente uma reação automática e previsível a cada acontecimento. Vejamos o caso de Portugal nesta questão. O que leva Portugal a votar contra a libertação das patentes, atendendo a que tem uma indústria farmacêutica relativamente pequena, comparada com as gigantes suíças, alemãs ou estado-unidenses? É, mais uma vez, por uma questão de dependência. A entrada de Portugal na União Europeia significou a cedência de soberania a vários títulos, incluindo na política externa comercial, que se centra nos interesses do eixo franco-alemão. O país está, por isso, dependente do que são as diretrizes dos países que dirigem a UE, vota ao lado deles na defesa dos interesses deles e espera que isso lhe traga alguma forma de compensação, como aquele atleta que nunca chegará em primeiro, mas que recebe sempre um certificado de participação.

Para além disso, verificamos que os Estados não são, nas Relações Internacionais, a representação do tipo ideal de Max Weber na Sociologia, nem a caracterização que deles é feita é neutra; varia no tempo histórico em que é feita, varia de autores para autores, de sujeitos para sujeitos. O normativismo existe, como refere Cox, a partir do momento em que cada um inicia a análise, seja de que corrente for, pelo que aplicar princípios imutáveis a uma entidade tão porosa como o Estado é um retrocesso na disciplina, que impede que avance para outras análises. Não se trata, evidentemente, de haver uma teoria por cada investigador, mas antes de haver abertura suficiente, por parte daqueles que seguem as teorias clássicas, para aceitar que há mais vida para além do que foram os dois primeiros grandes debates em torno da disciplina.

Não sendo o Estado definível com a precisão das ciências naturais, significa que há mais para além, e dentro, da sua estrutura. O Estado assume, no seu posicionamento internacional, os interesses da ideologia dominante, os interesses que enformam o seu aparelho, fruto da luta de classes que existe no seu seio, conforme defendido por Wallerstein. O autor transporta o conceito de Marx para além das fronteiras do Estado, havendo países que atuam como classe dominante e países que atuam como explorados. De um lado, temos os países situacionistas, que ganham com a forma como o sistema está montado; do outro, estão os países explorados. Wallerstein utiliza o conceito marxista de “troca desigual” para explicar o sistema-mundo, que o comércio internacional perpetua através das suas Organizações Internacionais, onde a realidade é a mesma: a divisão internacional do trabalho perpetua as desigualdades, com as indústrias essencialmente extrativas, mais poluentes, mais exigentes fisicamente e onde o fator trabalho é mais barato a estarem localizadas nos países mais pobres.

Perpetuação das desigualdades

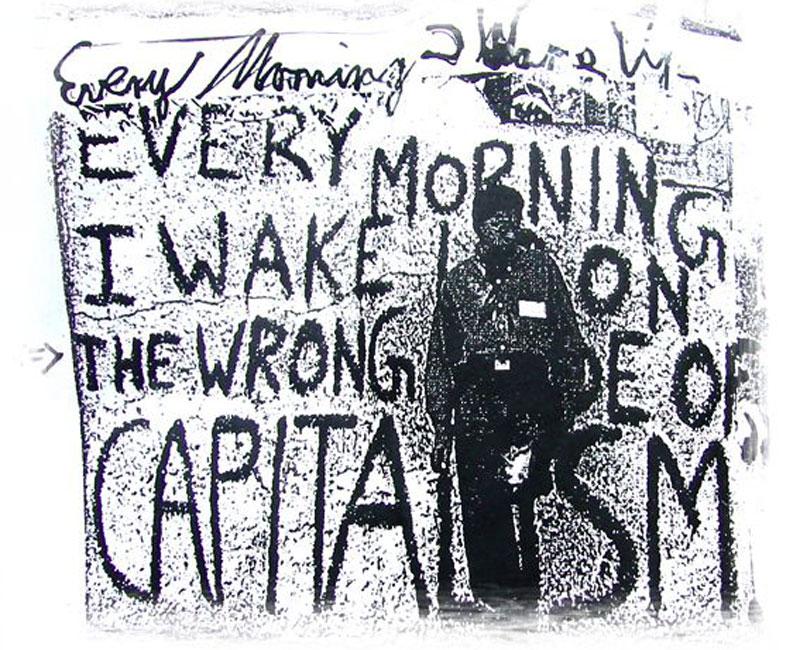

Se é possível fazer esta ligação entre os princípios marxistas da luta de classes, alguns teóricos apontam uma falha no pensamento marxista quando refere que “será o desenvolvimento do capitalismo que levará ao seu fim”, expandindo-se até implodir com a tomada de poder pelos explorados e a criação do socialismo rumo ao comunismo. Sendo verdade que a História nos demonstra que o capitalismo encontra forma de se regenerar, não é menos verdade que, ao contrário do que afirmam Nogueira e Messari, o capitalismo saia das crises cíclicas mais forte. Essas crises, cada vez menos espaçadas e mais profundas, demonstram que a regeneração do capitalismo não é eterna, porque chegará a altura em que não terá mais nada para oferecer; é o seu o seu caráter autofágico. O aumento das desigualdades e do fosso entre os mais ricos e os mais pobres não pode ser visto como reforço do sistema capitalista, mas sim o seu caminho para o fim. Mais uma vez, Nogueira e Messari precipitam-se ao analisar a Crise de 1929: “Da mesma forma, ao contrário do que sugeririam os marxistas ortodoxos, a Crise de 1929, que ameaçou a própria existência do capitalismo, não produziu revoluções socialistas, mas sim o nazismo, um regime autoritário e capitalista que levou a um enorme retrocesso nos movimentos revolucionários em toda a Europa. Também aqui era necessário ultrapassar as explicações economicistas para encontrar as raízes políticas e ideológicas do fenômeno fascista”. (Nogueira & Messari, 2005). Objetivamente, a crise de 1929 não pode ser vista como um fenómeno económico sem conteúdo político, ainda que esta seja uma forma tradicionalmente realista de análise. É tremendamente simplista afirmar que o crash bolsista colocou em causa o capitalismo e levou a um retrocesso dos movimentos revolucionários por toda a Europa. No caso alemão, por exemplo, os resultados das eleições de 1932 ilustravam uma queda do partido nazi em percentagem e número de eleitos, ao passo que os comunistas continuavam a crescer no plano eleitoral. Do mesmo modo, o Partido Popular Nacional Alemão, cuja coligação com os nazis permitiu a sua subida ao poder, também havia perdido eleitores. O outro partido da coligação seria o Partido do Centro, de von Papen. No caso alemão, as condições políticas objetivas são ainda indissociáveis das consequências do desastroso Tratado de Versalhes. Por outro lado, o fascismo italiano chega ao poder sete anos antes da crise de 1929.

A relação que existe entre os dois casos não tem a ver, por isso, meramente com condições económicas, ou com uma falha na teoria marxista, mas sim com a forma de organização do Estado enquanto democracia liberal capitalista que abriu, ela sim, caminho ao que foi o pós-crise de 1929 no século XX. Estranhamente – ou não – há regularidades que conseguimos verificar fazendo paralelos entre os primeiros 20 anos do século XX e os primeiros 20 do século XXI, com o advento e novos fenómenos de extrema-direita em todo o Mundo. Para isto, Marx encontra uma explicação, que Cox transporta para as Relações Internacionais.

Diálogo entre a Alienação de Marx e a Hegemonia de Gramsci segundo Cox

Como é possível que, crise após crise, a exploração se aprofunde? Entra aqui em jogo a alienação, que Marx caracteriza como a forma de, através de critérios supostamente positivistas e imutáveis, as relações de mercado capitalistas serem aceites como a única realidade objetiva, a única forma natural de produzir riqueza. Na verdade, estamos perante um sistema que, como demonstrado no caso em análise, pretende manter e acentuar as desigualdades, aprofundar a dependência dos países mais pobres e continuar a sua exploração, como tem sucedido ao longo da História. Esta crença é incutida pelo sistema dominante também nos milhões de explorados, que (sobre)vivem de crise em crise na esperança de que o capitalismo acabe por dar-lhes o seu quinhão do sistema, que acaba por nunca chegar.

Esta noção não difere daquela que Robert Cox aplica no plano das Relações Internacionais, com a sua definição de hegemonia gramsciana: “Ao contrário do realismo, portanto, a hegemonia não deve ser entendida apenas como a supremacia dos Estados mais poderosos, mas também como uma relação na qual as potências assumem um papel dirigente com base em uma combinação de recursos materiais, idéias e instituições que convençam os demais Estados das vantagens daquela ordem para o conjunto do sistema.” (Nogueira & Messari, 2005)

Nas Relações Internacionais, a perpetuação e aprofundamento da troca desigual é essencial para a o conceito de hegemonia de Gramsci. Essa troca desigual encontra aliados nos próprios países explorados através de classes dirigentes que defendem os seus interesses pessoais e corporativos e não os dos cidadãos que compõem o Estado, não raras vezes, sendo essas classes uma imposição mais ou menos direta dos países ricos. O país hegemónico consegue, através da sua influência ideológica e financeira, corromper as burguesias nacionais. E, quando não o consegue, ao contrário do que defendem os liberais, a guerra e o conflito passam a ser a melhor opção. Temos variados exemplos destes ao longo da História. Foi a Grã-Bretanha que criou o Paquistão, como forma de dividir os partidos nacionalistas e progressistas da Índia, originando um conflito que ainda hoje se mantém, através da divisão religiosa. Foi a França que inventou o Líbano para ter uma área de influência naquela zona do globo. A teoria liberal cai por terra por não se adaptar aos desafios atuais. A relação custo-benefício da invasão do Iraque pelos EUA foi benéfica para o país agressor, cujo complexo das energias fósseis passou a controlar todos os campos petrolíferos do Iraque. Como a União Europeia pretendia que fosse a intervenção na Síria, que continua ainda hoje a fazer vítimas. Vítimas que a alienação tratou de desumanizar através da criação do conceito de “danos colaterais”.

As agressões externas pelo país hegemónico não têm um caráter puramente militar. As guerras económicas, através da aplicação de sanções à revelia das Organizações Internacionais – mais uma vez, contrariando as teorias liberais –, são um instrumento cada vez mais comum na pressão para a potência hegemónica vergar ainda mais os países explorados. Urge por isso uma atualização das teorias na análise deste tipo de agressão e ingerência, enquadrando-as no capítulo das guerras económicas, ainda que a sua eficácia política esteja por provar, como podemos ler nas conclusões de um artigo de Lance Davis e Stanley Engerman: “That sanctions have generally not been so successful over the last few decades suggests that the enhanced legitimacy of their application may not be having a fundamental impact on the actual state of the world”.

O caso das patentes como confirmação de um mundo a duas velocidades

Foi possível demonstrar que as teorias saídas dos dois primeiros grandes debates das Relações Internacionais já não bastam para explicar o sistema de mundial – se é que algum dia bastaram. As abordagens neomarxistas e a Teoria Crítica de Cox dão um contributo inestimável à disciplina, se os teóricos tiverem um espírito suficientemente aberto para considerá-las, sem preconceito. A teoria estruturalista de Wallerstein está hoje mais atual do que nunca, bem como as observações marxistas possuem ainda hoje atualidade, se forem lidas com seriedade e devidamente enquadradas.

O avanço do capitalismo não levou, de facto, a uma revolução global e internacional do proletariado, uma vez que não permite que os países subdesenvolvidos alcancem o seu nível de desenvolvimento estrutural e tecnológico. Haverá sempre mercados suficientes para o capitalismo expandir, ainda que os sujeitos sejam os mesmos. Por outras palavras, o capitalismo é capaz e criar necessidades infinitas para a mesma população dos países ricos, à medida que explora os países pobres, alterando nestes a exploração dos recursos de que necessita para continuar a produzir. Não é por acaso que temos grupos económicos em negócios tão diferentes como o comércio a retalho e os seguros de saúde, por exemplo. A apontar-se uma falha a Marx – e Engels –, será a de não ter considerado esta hipótese, mas, como foi referido pelo próprio, os seus estudos e análises não se baseiam em dogmas. São mutáveis dependendo do local e do empo em que são aplicados, e foi isso que se procurou fazer neste trabalho.

Não restam dúvidas de que o Sistema-Mundo continua a estar presente nos nossos dias ainda que, como foi referido, seja necessário encontrar uma definição que enquadre a Austrália – fruto do tipo de colonização e do tom de pele da maioria da população daquele país. Cox está certo ao afirmar que qualquer teoria que se diga positivista acaba sempre afetada pelo seu tempo e sujeito, que uma disciplina como as Relações Internacionais não pode ser nem dogmática nem procurar integrar um caráter de ciência natural, que não tem. O neoliberalismo económico aprofundou-se de maneira acentuada desde os anos 70 do século passado, como a sua superestrutura. Porém, como Francis Fukuyama bem sabe e viria a reconhecer, assinalar “O Fim da História” foi tão exagerado como o jornal que noticiou a morte de Mark Twain.