Hoje debate-se, no Parlamento, a desinformação. Há uns dias, a Agência Lusa organizou uma conferência sobre fake news. Do que ouvi, tirando o Paulo Pena, foi muito pouco relevante e continua a haver um discurso redondo dentro dos próprios profissionais da área da comunicação social: Os media têm de combater as fake news, mas não refletem no papel que desempenham na disseminação de fake news. Uma oradora usou mesmo, na sua apresentação, um print de uma notícia falsa publicada pelo Expresso, sobre uma suposta diretiva de Bruxelas (imagem daqui). Nicolau Santos, jornalista e administrador da Lusa, referia no evento que “o que se pratica nas redes sociais não é jornalismo, feito segundo os códigos de ética a que os jornalistas estão obrigados”. Em 2004, no entanto, “os códigos de ética a que os jornalistas estão obrigados” permitiram ir para a neve às custas do BES, cuja lista de jornalistas avençados continua em segredo. Mais tarde, em 2012, o mesmo jornalista lançou para o estrelato Batista da Silva, um especialista da ONU, quando, afinal, Batista da Silva era ninguém. Há, assim, aqui vários pontos interessantes a considerar, que, creio são relevantes para atendermos ao estado dos media em Portugal.

Pluralismo

Não há jornalismo sem jornalistas e a concentração de órgãos de comunicação social como propriedade de meia dúzia de grupos económicos é um fator determinante para o fim da pluralidade. Os mesmos jornalistas escrevem para o grupo e não para o OCS, pelo que, obviamente, não são precisos tantos jornalistas. É a lógica do mercado. Menos jornalistas, o mesmo trabalho, mais receita. Associada a isto, vem a precariedade. Menos jornalistas nos quadros, mais receita, o mesmo trabalho. No entanto, o mesmo trabalho é pior do que seria se fosse feito por mais jornalistas. Por isso, é essencial que haja redações com jornalistas e jornalistas com direitos. Sem isso, não há jornalismo. Há a repetição acrítica de notícias – verdadeiras ou falsas com base em agências de agências de agências.

Tempo

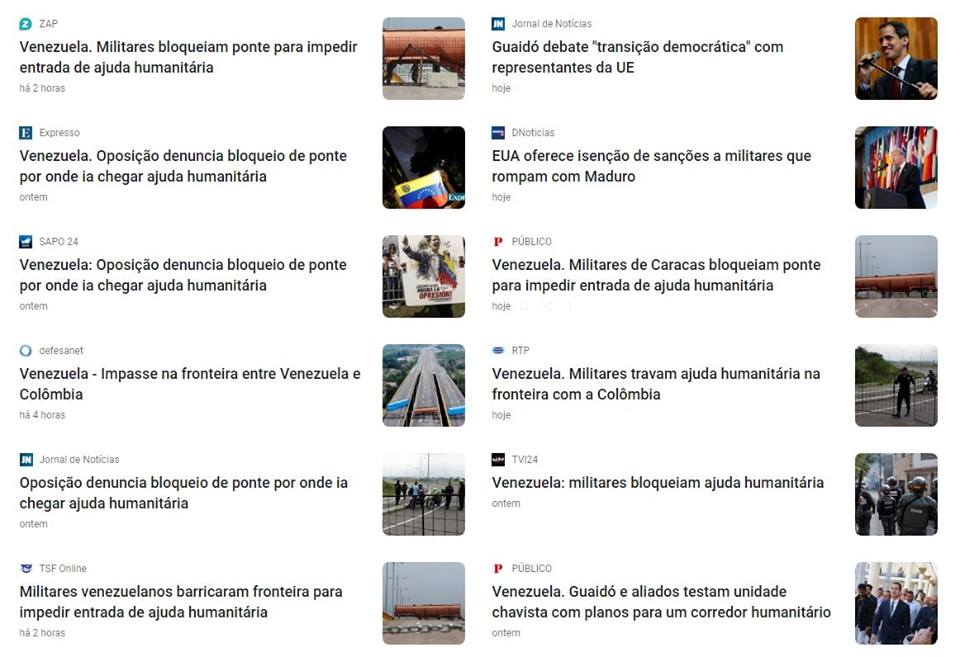

O tempo do jornalismo não é o tempo das redes. Ou, então, o jornalismo deixa de ser jornalismo e passa a ser parte das redes com tudo o que têm de bom – a informação ao segundo – e de mau – a informação falsa ao segundo. Aqui segue um exemplo:

Na verdade, a ponte bloqueada por militares a que se referem todas estas notícias, nunca foi inaugurada nem esteve em funcionamento, como se verifica nesta peça do La Opinión.

No entanto, a notícia foi acriticamente replicada pelas redações dos principais órgãos de informação portugueses. Passou a ser verdade perante a opinião pública. Do mesmo modo, o Observador avançava com a seguinte notícia:

A imagem é verdadeira. O Observador nunca reconheceu o erro.

A TVI noticiava, falsamente, que o PCP atacava a greve dos enfermeiros quando, na verdade, se referia à chantagem dos privados sobre a ADSE. À hora a que escrevo, o post da TVI continuava online.

Herrar é umano

Partindo dos exemplos anteriores, a reflexão continua a não ser feita pelos próprios em torno das notícias falsas que divulgam. Nas semanas recentes, são muitos os exemplos, nomeadamente em relação à Venezuela. Onde é que fica aqui a autocrítica? Qual deverá ser o seu papel quando erram? Porque é que custa admitir o erro? Quando foi feita a autocrítica e a reflexão em relação ao que (não) eram as armas de destruição massiva no Iraque, que nos foram dadas como verdadeiras? Dos Capacetes Brancos na Síria, que nos apresentavam como sendo os rebeldes moderados mas que, como foi dito tantas vezes por tanta gente, não eram mais do que elementos financiados pelos EUA através da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que estão agora a ser mobilizados para o Iémen? Que, de resto, ninguém se lembra.

Hoje mesmo, o site da revista Sábado revela a mirabolante história do cozinheiro Kiko, que seria autor do primeiro prato a ser cozinhado em Marte, vencedor de um concurso da NASA. A história apareceu na TVI, no 5 para a Meia Noite, no Observador e na inevitável Cristina. Para isso, o cozinheiro só precisou de escrever um comunicado que enviou às redações. Estas seguiram-no. Não investigaram, não questionaram. Já sabemos o papel das redes na desinformação. Talvez seja altura, como referi, de se discutir o papel da Comunicação Social na disseminação de desinformação.

Contrapoder

O jornalismo tem de ser contrapoder. A partir do momento em que passa a movimentar-se nos corredores do poder e tem como ambição lá chegar, acaba o jornalismo e começa outra coisa qualquer. Recordemos, por exemplo, o caso do Diário de Notícias, cuja lenta agonia há de levá-lo a desaparecer de vez e, paradoxalmente, talvez seja também este o motivo que o mantém vivo. No consulado do PSD-CDS, de Passos e Portas, o DN cedeu nada menos do que 10 jornalistas para integrarem assessorias no governo ou em organismos públicos. Licínio Lima, Carla Aguiar, Eva Cabral, Francisco Almeida Leite, João Baptista, Luís Naves, Maria de Lurdes Vale, Paula Cordeiro, Pedro Correia e Rudolfo Rebelo. Nenhum jornal digno desse nome pode dar-se ao luxo de perder 10 jornalistas. Nenhum jornalista digno desse nome faria o caminho que alguns destes nomes fizeram até chegarem, através dos jornais, e não do jornalismo, ao local que sempre desejaram. E, porque começo o texto falando em discurso redondo, talvez seja em casos como estes que se fecha o círculo da crise dos media, que tem agora nas redes e nas fake news a desculpa ideal para continuar a não olhar para dentro.

15 Março, 2019 às

Não chega a ERC?

E que tal umas multas por notícias falsas?

Ou todos querem ter as suas fake news?

15 Março, 2019 às

Uff… Jose… cheiras mal. Da próxima vez que deres um peido, vai fazer isso no quarto da tua mãe.

16 Março, 2019 às

GUUUUUUUUNHO!

17 Março, 2019 às

Como de costume, falhaste na expressão e na palavra. Resta perguntar: o que será um «gunho»?