Aceitemos o desafio de T.H. Huxley: “o tabuleiro de xadrez é o mundo, as peças são os fenómenos do universo, as regras do jogo são aquilo a que chamamos leis da natureza, o jogador do outro lado está escondido”. O florão de Huxley encerra duas verdades inexoráveis do xadrez que, fora dele, são facilmente descuráveis: não só se tornou por demais óbvio que o planeta e os seus recursos são tão finitos quanto os quadrados do tabuleiro como todas as partidas, tal como as nossas vidas, se jogadas, chegam invariavelmente ao fim. O xadrez, mesmo que por correspondência, é uma urgência implacável que nunca anda para trás. Perante a iminência do mate (morte em persa), que é a contradição de o rei precisar de mover-se mas não o poder fazer, o xadrezista sabe que tem de aproveitar cada jogada, cada tempo, cada oportunidade como tu, se soubesses que ias bater a bota, a caçoleta e o cachimbo; que ias para a terra da verdade, para o céu ou para o beleléu; para o jardim das tabuletas, para quinta dos pés juntos, para os anjinhos ou só para as malvas; isto é, se te lembrassem que ias mesmo virar o presunto e fazer a derradeira viagem sem chapéu — porra — aí gritarias: “devolvam-me a minha vida!” e farias greve até ao teu último sopro te deixar os pulmões sob uma grande faixa onde se leria “Não venderemos as poucas horas que nos sobram a cinco euros à hora!” e antes gritarias palavras de ordem como “devolvam-me toda vida roubada!” ou “exigimos as todas vidas que podiam ter sido” e jogarias este grande jogo de xadrez.

Claro, somos todos livres de fazer as nossas escolhas mas, se não ficarmos na paragem onde Huxley nos pediu para sair, levantaremos outro véu que não existe no xadrez: a liberdade de uma classe ou de um jogador de xadrez, é somente aquela que lhe é “legada e transmitidas pelo passado”, como escreveu Marx , e o reflexo invertido da liberdade da outra classe ou do outro jogador: quanto mais o adversário desenvolve o seu jogo, menos podemos nós desenvolver o nosso; o que é como quem diz: quanto mais liberdade tiver o teu patrão para te despedir quando lhe apetecer, menor será a tua liberdade de ter uma casa, de estudar, de não estar doente, ou só de ir ao cinema, ou de fazer uma viagem, ou de ter filhos, ou de sair daqui — sei lá — liberdade de não viver só aos fins-de-semana e não viver 8 horas por dia sob uma ditadura. Quanto mais espaço ocupa o teu adversário neste tabuleiro, menos espaço podes ocupar tu. Numa sociedade de interesses antagónicos, a liberdade é inversamente proporcional à do antagonista e, corolário disso, previsível, porque os dois lados têm ambições inteligíveis e predefinidas de acordo com as regras do xadrez — ou do capitalismo. O adversário é inteligível porque sabemos, no quadro dos objectivos deste jogo, o que ele pretende: o teu patrão quer lucrar mais e se o teu salário for maior ele lucrará menos. Ambos querem o mate: a vitória final. Daqui decorre que se lhe ofereceres uma parte do teu salário, ou mais horas de trabalho, ou a liberdade de ser ele a decidir o teu horário, ou uma torre, ou simplesmente um peão, ele irá tomá-lo, a menos, claro, que a vantagem estratégica — leia-se política — de não tomar a referida peça suplante a vantagem material. No xadrez, a máxima leninista de dar dois passos atrás para dar um em frente chama-se gambito, e consiste em propor uma desvantagem quantitativa em troca da perspectiva de uma posição qualitativamente superior.

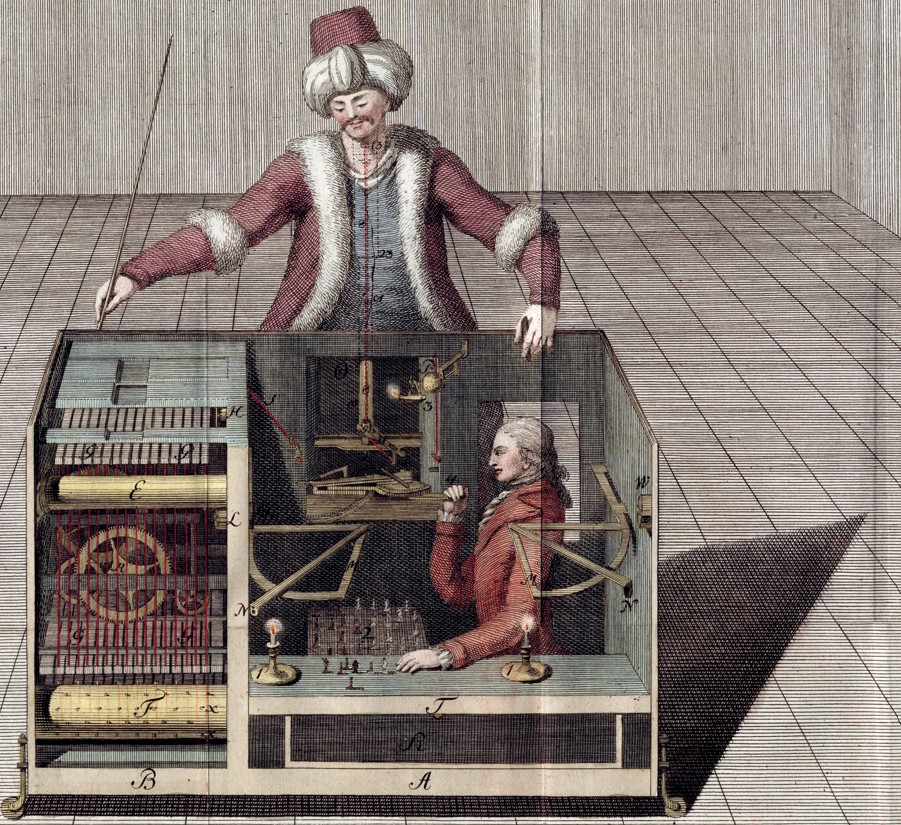

O problema é que, como escreveu, Huxley, nem sempre vemos o adversário que está à nossa frente. Em 1770, um engenheiro austríaco exibiu perante a corte de Maria Teresa um robô humanóide que jogava xadrez. Durante um século, o autómato mecânico deslumbrou milhões, viajou pelo mundo e derrotou estadistas como Napoleão e Benjamin Franklin. Hoje, sabemos que, num compartimento oculto nos interstícios da maquinaria, se escondia um campeão de xadrez que, por meio de alavancas, espelhos, cordas e ímanes, controlava o boneco. É também assim nestes dias de 2025. Não vemos o grande mestre da luta de classes que temos por adversário, mas está claro que, algures nas engrenagens do capitalismo, se esconde um jogador frio e calculista que, decididamente, joga muito melhor do que nós. Enquanto temos os olhos presos nesta vitrine sangrenta e nos rimos, ora enganados por espelhos e contas de vidro, ora julgando que isto é tudo uma curiosidade em que as peças se mexem sozinhas, este turco mecânico não mete prego nem estopa. Atam-se as feridas, cai o pano, fecha a cena e eis que tem-nos ele aqui encurralados neste canto do tabuleiro onde os cães dos ricos comem melhor que os filhos dos pobres.

Já que apanhámos o autocarro do Huxley, agora iremos até ao final da linha. Não é por acaso que o xadrez sempre tenha sido, da URSS a Cuba, tão querido aos comunistas: ele é a menos imperfeita das representações do materialismo dialéctico. São as contradições que fazem o xadrez e a história avançarem: as peças são obrigadas a sair da posição em que se encontram, tal como o desenvolvimento das forças produtivas não pode ser travado; esse desenvolvimento das peças é, pois, necessário, mas cria vulnerabilidades e contradições que podem ser exploradas pelo oponente; quem não desenvolver as suas peças para evitar criar fragilidades e fugir à luta é explorado; os objectivos ideais são claros, mas as condições materiais nunca são suficientes pois sempre nos escasseiam os quadrados do tabuleiro, uma jogada, um tempo, uma peça e, sobretudo, o seu correcto desenvolvimento. Qualquer xadrezista decente compreende que é um erro — esquerdista, diríamos — atacar o rei adversário sabendo que, depois da intentona revolucionária, ficaremos numa posição relativamente pior. Sucintamente, o xadrez é o jogo da dialéctica à escala do visível: pequenas vantagens numéricas, como a captura de um peão, não revolucionam o tabuleiro, mas a soma das alterações quantitativas, abre caminhos que, embora dependendo de factores subjectivos, permitem pensar num salto qualitativo, revolucionário: o momento em que um dos lados se torna dominante.

O xadrez, tal como a sociedade, é uma complexa luta de tensões e contrários que como Diógenes, só se compreende enquanto caminhamos. Um jogo de xadrez é uma série de movimentos historicamente considerados porque se compreendem seguindo o fio da meada de jogadas que conduziram à situação presente e em função dos interesses, condições e limitações dos dois lados em cada dado momento. Nas palavras de Sartre “a disposição das peças brancas, a cada jogada, define a sua inteligibilidade, através de uma dupla profundidade de futuro: compreender uma jogada é vê-la nos termos da resposta que deve provocar nas peças pretas (…) mas essa resposta só tem significado se permitir às brancas ocupar novas posições. (…) Cada movimento é uma rearrumação total, uma transformação das relações de todas as peças (…)”.

Quem está em vantagem nesta luta, pode permitir-se tomar acções que, em princípio, causam reacções negativas expectáveis. Tal como na história, é assim possível fazer previsões calculadas. Necessariamente, essas previsões dependem da nossa capacidade de cálculo, do número de variáveis em jogo e da interacção de previsões opostas, que adquire uma natureza simultaneamente diacrónica (na sua dimensão temporal) e sincrónica (na fotografia estática do tabuleiro). Ou seja, não agimos simplesmente em função do que achamos que vai acontecer, mas também em função do que prevemos que o adversário consiga prever. Ao contrário das ciências em que é possível repetir uma experiência em laboratório, num ambiente de variáveis controladas, na História, como no xadrez, as possibilidades, factores e variáveis são tantos que pode dar-se o caso de não nos ser possível calcular com exactidão se uma determinada acção é de facto um erro que possa aproveitar ao adversário. Contudo, o desenvolver da luta converge invariavelmente para uma redução dessa árvore de possibilidades que passa a autorizar previsões matemáticas. Os clássicos problemas de xadrez representam situações em que, racionalmente e para além de qualquer subjectividade, há uma única solução correcta — “mate em 3” — mas situações deste tipo só existem em circunstâncias de grande desenvolvimento da luta e das peças, em que o adversário pode ser encurralado, e forçado a reagir da única forma que lhe resta — escolhendo, portanto, a menos má das reacções desesperadas que, por isso mesmo, não é errada. Retirar liberdade ao adversário, no tabuleiro, com garfos, ou na luta de classes, com leis, é a única forma de jogar. Se o jogador não o desejar fazer, a partida de xadrez, e a vida, perde todo o significado porque, como uma peça perdida fora do tabuleiro, o trabalhador explorado não é sujeito histórico fora da luta de classes, pelo que fica condenado a viver para rosnar, como os cães dos quintais, impedidos de morder, aos estranhos quando passam, a ser criado colomim e forçado nas galés das empresas de trabalho temporário e subcontratado no submundo dos intestinos do comércio, a nunca ser mais que uma “pobre coisa fabricada em quartos alugados” aquecidos com paredes e a comer o pão com dentes ou a esgueirar-se deste jogo vida fora, por entre as escamas prateadas do trânsito hora de ponta do cabo de cada dia de trabalho que, inevitabilidade xadrezística, valerá sempre cada dia menos, que é como quem diz, andará de Herodes para Pilatos, de Anás para Caifás, da panela para o fogo, do caixão para a cova, da Covid para a guerra, como o comboio de Chelas, pouca-terra, pouca-terra, sempre para trás e, ainda assim, mais terra que vontade.

Se o xadrez só é real quando ambos os jogadores querem vencer, as regras não nos dizem que vencer seja melhor do que perder. É necessário que o jogador queira vencer. Isto pode soar a lapalissada, mas houve um tempo em que o chamado “xadrez romântico”, de certa forma equivalente ao socialismo utópico, decretou que o mais importante não era a vitória, mas o movimento, o estilo e a forma como de resto, é possível que a “classe em si” não seja “classe para si”. Foi, de resto, a escola soviética de xadrezistas como Botvinnik, Kasparov, Karpov e Tal que comandaram o xadrez mundial durante meio século e substituíram definitivamente o xadrez romântico pelo xadrez científico que não nega a subjectividade do jogo (veja-se a incapacidade do Stockfish de compreender algumas jogadas de Tal). Neste embate de vontades antagónicas, pode até haver condições tão desfavoráveis que o empate são preferíveis à derrota, mas é impreterível que a vitória seja sempre desejada. A história do xadrez, como na história dos Homens, é profícua em jogos “imortais” em que um jogador em grande desvantagem táctica e numérica, mas armado com o “optimismo da vontade” de Gramsci, vence contra todas as probabilidades.

A partida polaca imortal

Há mais de mil anos, um poeta persa escreveu do mundo que “É tudo um tabuleiro de xadrez de noites e dias… onde o Destino brinca com os homens como se fossem peças. Para lá e para cá elas se movem, se reproduzem e se matam. E uma a uma são guardadas de volta no armário”. Peças destas, breves joguetes cegos na mão de um incompreensível autómato turco, não sabem o que vale a vitória, nem a desejam, e estão, por isso, condenadas a perder. Nesta nossa longa missão histórica de aprendermos a colectivamente querer vencer, o xadrez é um bom modelo.

Fontes:

https://www.marxists.org/reference/archive/sartre/works/critic/sartre4.htm

https://www.antoniomiranda.com.br/iberoamerica/portugal/joao_falco.html