“Homossexual – escritor – comunista – realizador – jornalista político – poeta – homem do teatro e não sei quantas coisas mais” – assim terá sido recordado, por Alberto Moravia, um dos homens que tanto marcou o panorama cultural no século XX como continua a marcá-lo, com a mesma eloquência e o mesmo arrojo, nos dias de hoje. Pasolini certificou-se de que seria difícil ou até mesmo impossível esquecê-lo, porém, num ano como este, em que se celebra o seu centenário e brotam retrospectivas como cogumelos, surge o imperativo de se fazer lembrar tudo aquilo que vai para além da estética ou da especulação, impedindo a tentativa de despolitização de uma obra monumental e inerentemente política.

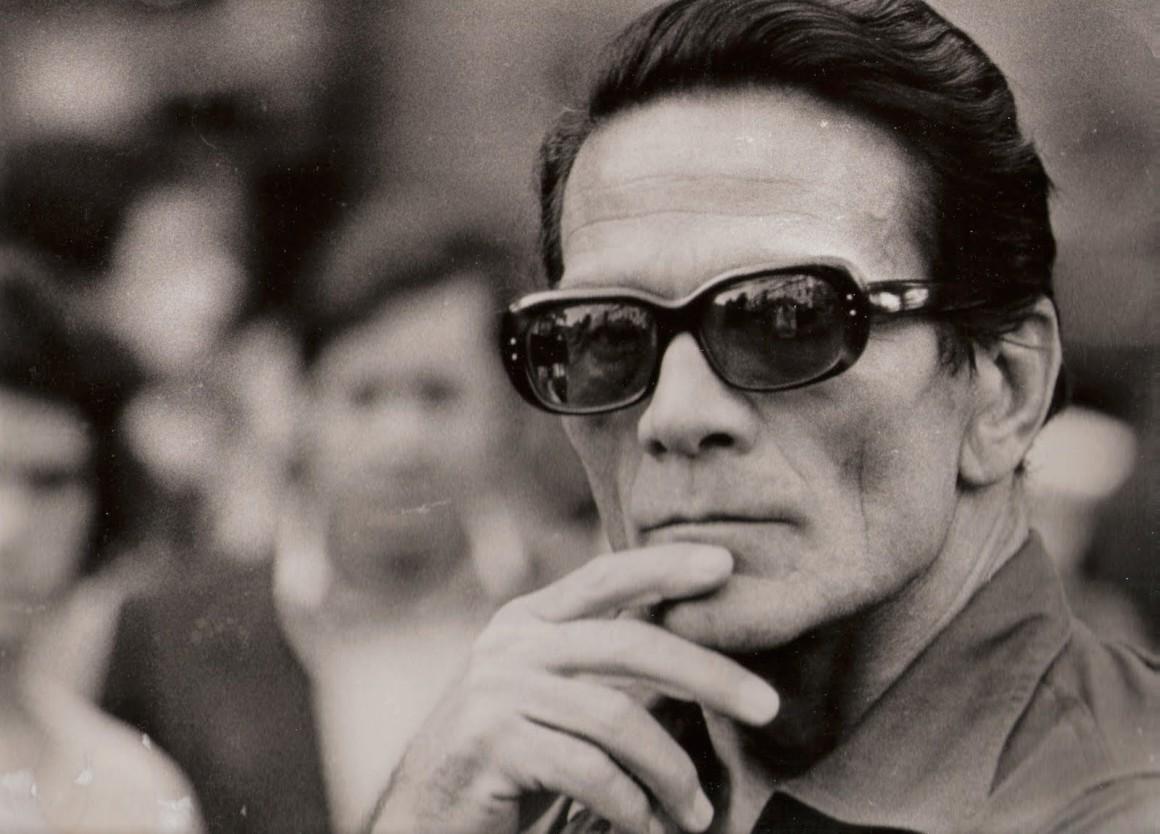

De rosto austero, angular, dir-se-ia que feito de pedra no lugar da carne, uma mente que esquecia Coleridge para dar lugar a Sade, e um corpo que entre Coleridge e Sade preferia o futebol popular – assim lembramos Pier Paolo. Tão genial quanto polémico e senhor de uma vida tão controversa quanto a própria morte – assim lembramos Pasolini, um observador exímio do interior das coisas, de óculos escuros quando cai a noite, como que tentando, já cansado, não as ver sempre tão nítidas.

I.

É na poesia que o seu nome aparece pela primeira vez, destacando-se os títulos A Melhor Juventude (1954) e As Cinzas de Gramsci (1957). Cedo é aclamado pelos críticos e também os seus romances se tornaram marcos da literatura: Ragazzi di vita (1955) e Uma vida violenta (1957) contam as histórias que tantos evitavam contar e colocam no centro da acção a rebelião e o lumpemproletariado. Ora, se não fosse o impulso de Pasolini, este estaria bem longe dos holofotes, nas mais diversas frentes da cultura e da vida. Falando também de teatro, a sua peça Afabulação foi posta em cena, em Portugal, pela companhia Teatro da Cornucópia. Orgia já esteve nos palcos portugueses a cargo dos Artistas Unidos e encontra-se agora em cena, com encenação de Nuno M Cardoso.

Ao longo dos anos, conjugaria de forma coesa e brilhante a continuidade do exercício da escrita com a produção cinematográfica, e é nos ensaios que a sua cor política se torna clarividente – era um vermelho bem vivo. Paixão e Ideologia; Cartas Luteranas; A Bela Bandeira e Escritos Corsários são alguns exemplos, redigidos entre 1960 e 1975. Espalhados entre muitos jornais e revistas de esquerda, também os seus artigos certeiros levantaram questões cruciais.

Estreia em 1961 a primeira longa-metragem de Pasolini, recebida com o ataque de um grupo fascista a um dos cinemas que a acolheu. Estaria, desde logo, a fazer alguma coisa bem. O irreverente Accattone, protagonizado pelo olhar reguila de Franco Citti, também estreante no grande ecrã, explora a realidade dos subúrbios romanos, onde não tem lugar o glamour que já vinha conquistando o cinema italiano de então. Para Pasolini, o glamour de poucos não poderia branquear a fome de muitos. À semelhança dos neo-realistas, interessa-se pelas consequências sociais que o pós-guerra deixou por sarar, pelos que se tentam reerguer, pelos que já desistiram e pelos que andam descalços. Franco Citti assume o papel de um chulo e apesar de não vermos nele a pureza e a bondade características de um protagonista do neo-realismo, vemos tudo o que fez dele o que é. Em Accattone – forrado de bandidos, trapaceiros e ladrões – fica patente que, por mais ladrões sem escolha que habitem os subúrbios, os mais competentes e de mãos sujas de sangue estão antes entre a classe dominante que habita as grandes mansões.

No ano seguinte, Pasolini não faz por menos: segue-se uma obra-prima. Mamma Roma é daqueles que ficam tatuados na memória. A crua realidade suburbana de Accattone não é esquecida – é aprofundada. Desta vez, explora as possibilidades de esperança e redenção através da sua protagonista, uma mulher que se liberta da prostituição e toma as rédeas da vida. Assombrosa, Anna Magnani presenteia-nos com uma das melhores interpretações de que há registo, neste que é, de alguma forma, o regresso de Pina – a quem dá vida no clássico Roma, Cidade Aberta, de Rossellini – numa versão mais intensa, selvagem e guetizada, tal como as circunstâncias.

Ainda no ano em questão, trabalha com Orson Welles na rodagem de La Ricotta, parte integrante de Ro.Go.Pa.G. – iniciais de Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti, sendo que cada um dos quatro se encarregou de produzir uma curta-metragem, para que juntas se convertessem numa longa. É concluída em 1963.

Sob a sua perspectiva ateia, a sua convicção marxista, o auxílio da paisagem calabresa e uma banda sonora de Bach a Billie Holliday, reconta-nos, em 1964, O Evangelho Segundo S. Mateus. Interessa-lhe uma leitura mais política do que religiosa e vê neste livro do Novo Testamento um pretexto para lançar achas à fogueira do debate. Ao contrário dos filmes bíblicos a que estamos habituados, esta não é uma grande produção que desvia as atenções do espectador. Não poderia ser mais minimalista e, desse modo, Pasolini produz um dos seus filmes mais sóbrios e enxutos. A sua lucidez começava a incomodar demasiado. Comizi d’amore, do mesmo ano, retrata a sociedade e respectivos tabus através dos seus próprios testemunhos.

A mais neo-realista das suas obras cinematográficas ainda estaria por vir: Uccellacci e Uccellini (1966), um filme como um abraço apertado, trata de forma simultaneamente leve e acutilante a luta de classes, e leva-nos numa viagem tão enternecedora quanto pedagógica através de diversos conceitos marxistas. Ao lado do lendário Totò, do electrizante Ninetto Davoli que aqui se estreia e de um corvo classificado como um perigoso intelectual de esquerda, lembramos a alegria de lutar.

É com a ousada e fiel adaptação de uma tragédia clássica de Sófocles que Pasolini marca o ano de 1967. Filmado em Ouarzazate, o seu Édipo Rei joga com o presente – no qual Laio é um soldado de Mussolini, tal como o seu próprio pai – e a antiguidade, criando uma inteligentíssima analogia. Com traços inevitavelmente autobiográficos, o filme protagonizado pelo proletário Franco Citti, desafiado pela Jocasta da diva Silvana Mangano, conta também com a presença de Julian Beck no papel de Tirésias e a breve aparição da portuguesa Isabel Ruth, entre outros.

Em 1968, o misterioso Teorema – publicado também em forma de romance – é sustentado pela aparição de um estranho que se revela irresistível aos olhos de todos os membros de uma família burguesa. Esta personagem de Terence Stamp – que ninguém sabe de onde vem – surge para seduzir todas as outras e, depois, desaparecer, gerando caos e desespero. Mais do que um filme, Teorema é uma dissertação sobre o vazio despreocupado que habita a alta burguesia. Não sabemos se o forasteiro é anjo ou demónio, mas a verdade é que o patriarca desta família exploradora acaba por deixar o negócio nas mãos dos trabalhadores.

Não só de uma narrativa é feito Pocilga, o murro no estômago que nos dá em 1969 e que é também uma peça de teatro. A primeira é uma história de canibais que remonta a tempos incertos, protagonizada por Pierre Clémenti e a paisagem vulcânica de Etna. A segunda gira em torno de um influente industrial alemão e o seu filho Julian, na década de 60, era do Wirtschaftswunder, ou o “milagre económico”. Pasolini junta estes dois cenários porque os acha convenientemente parecidos: há vários tipos de canibais, inclusive daqueles que comem caviar à custa dos que se esfolam por um pedaço de pão. Jean-Pierre Léaud e Anne Wiazemsky reúnem-se aqui, depois de La Chinoise, para retomar o diálogo, no entanto, enquanto Wiazemsky parece interpretar a mesma personagem, Léaud é o tal filho. É certo que existe de facto uma pocilga no filme, porém, Pasolini diz-nos que as suas fronteiras são mais amplas. Também o palacete que alberga os capitalistas – que não deixaram de ser nazis com a queda do Terceiro Reich – faz parte da mesma e, como tal, também estes são, com todas as letrinhas, porcos. Eles comem tudo e não deixam nada – que o diga Julian. Ainda no mesmo ano, Pasolini faz de Maria Callas uma poderosa Medeia, entre o Museu a Céu Aberto de Göreme, na Capadócia, e a Cidadela de Alepo, na Síria.

Entre 1971 e 1974, três imponentes produções: Decameron – filme-antologia baseado na obra de Boccaccio; Os Contos de Canterbury, que dá vida ao medieval poema narrativo de Geoffrey Chaucer, e As Mil e uma Noites. Desta vez, a inquietação dos conservadores não tinha raízes políticas, mas via no forte teor erótico dos três filmes um atentado à moral. Mal eles sabiam.

Chegados ao ano de 1975 que nos arrasa por ser o último, resta-nos Salò ou os 120 dias de Sodoma, uma adaptação livre da obra de Marquês de Sade, que transporta para o período da II Guerra Mundial, juntamente com Sade, Fourier, Loyola, de Barthes, e Sade mon prochain, de Klossowski, nos quais se inspira. Pasolini já não assistiria à estreia.

Quatro fascistas ricos, libertinos e corruptos orquestram, na também fascista República de Salò (1943-45), o rapto de 18 adolescentes, para os submeterem a variadíssimos tipos de tortura. Com uma divisão em quatro segmentos, propositadamente à semelhança d’A Divina Comédia de Dante, surge como uma obra esquematizada, rigorosa e prenha de referências pertinentes, à sua maneira exemplo de perfeição. Diz-se que Salò é sádico, perverso e desumano e não haverá dúvidas. Contudo, não o é gratuitamente. Salò é assim porque o fascismo é assim, e há que expô-lo tal como é – sádico, perverso e desumano – para poder tecer-lhe a mais dura e incisiva das críticas. O pão com pregos dentro, ao minuto 53, são todas as vítimas do fascismo que o trincam.

II.

O que não falta no cinema são ilustres óculos escuros. Lembramos os de Godard, que mais distante o tornam; os de Kiarostami, que certamente terão super-poderes; os de Wong Kar-wai, que dão ao mundo outra luz; e até os de Jarmusch, para o estilo. Os óculos escuros de Pier Paolo Pasolini, no entanto, são diferentes: um pouco como todos estes, mas com a função de refúgio. Entre os seus olhos atentos e as lentes, existe outro mundo sobejamente menos mau. Nesse mundo, não há explorados nem exploradores; não há discriminação racial, com base no sexo ou na orientação sexual; a cultura é um direito de todos e ninguém é fuzilado por querer que assim seja. Entre os seus olhos e as lentes, existem os frutos de uma luta vencida.

No número do jornal L’Unità, órgão central do PCI, que seguiu o brutal assassinato de Pasolini, a redacção descreve-o, e bem, como um “verdadeiro militante”, porém, tal reconhecimento pecara por tardio. Activo desde cedo, Pasolini foi leal ao Partido sem nunca esconder divergências, chegando mesmo a ser responsável local. Quando a sua cabeça pensante insistia na auto-crítica no seio de um partido em declínio que não sabia falar às massas, o mesmo não quis ouvir. Ao passo que o mundo começava a reconhecer a importância incontornável de Pasolini, o seu partido escolheu expulsá-lo, justificando-se de forma um tanto medíocre ao relacionar o cineasta com “influências degenerantes”, uma vez que não poderia dizer publicamente que o expulsava pela sua homossexualidade. Mesmo assim, Pasolini não lhe rogou pragas e sempre lutou, con tutta la rabbia, con tutto l’amore, acompanhando o movimento comunista internacional. Um verdadeiro militante.

No espaço entre os seus olhos e as lentes, não há lugar para rancores que empatem as lutas inadiáveis. Nós que por cá continuamos a lutar, fazemo-lo por uma panóplia de razões. Aqui fica mais uma, a juntar à lista já quilométrica: que lutemos por esse mundo, para que quando tirarmos os óculos escuros, não deixemos de o ver.

19 Maio, 2022 às

Parabéns Milene! Fantástico texto, não podia ser melhor !

Este é o Pasolini que conheci na minha juventude. Obrigada!

17 Maio, 2022 às

Aplauso, Milene. Este que tão bem retratas é o meu Pasolini: o verdadeiro militante !